『舞踏とフラメンコ ―舞踏家 中嶋夏さんを偲ぶ―』

2025/11/14

「フラメンコと舞踏なんてなんの共通点もないと思っていたけど、あなたが踊るのを見て分かったわ。どちらも内からの踊りなんだね」

舞踏家中嶋夏さんのワークショップを受講した後、夏さんが私に言った言葉だ。もちろん私はフラメンコを踊ったわけではなく、夏先生の指示に従って身体を動かしていたわけだが、私の肉体が踊る回路はフラメンコによって作られたものであるから、そこを見ておられたのだろう。外側の振りを真似て動こうとしているのではないということを。

中嶋夏。1943年生まれ。舞踏創始者の土方巽と大野一雄、両氏に師事した数少ない踊り手。1969年に自身の舞踏集団 霧笛舎を創立し、長きにわたり舞踏家、指導者として活躍された。2024年1月25日〜2月23日のメキシコツアーにおいて4会場でのワークショップ、公演、取材、撮影を全て終え、帰国予定日25日の朝に発熱、髄膜炎と診断され、1週間後の3月3日、多くのお弟子さん達がいるメキシコで80年の命を終えた。

2025年4月6日、夏先生の稽古場であり、公演も行われた四谷ひろばで偲ぶ会が開かれ、午前の部は1983年ロンドン公演『庭』の映像鑑賞、午後は2024年メキシコ公演『消えつつ生まれつつあるもの』とドキュメンタリー『舞踏 メキシコと日本にて中嶋夏と踊る』の上演があった。

『庭 The garden』は、以前夏先生のお宅にお邪魔した時に、ブラウン管の小さなテレビ画面で拝見した作品だ。「これがもう、海外で引っ張りだこになってね、それで日本に帰りそびれたのよ」と笑っておられた。

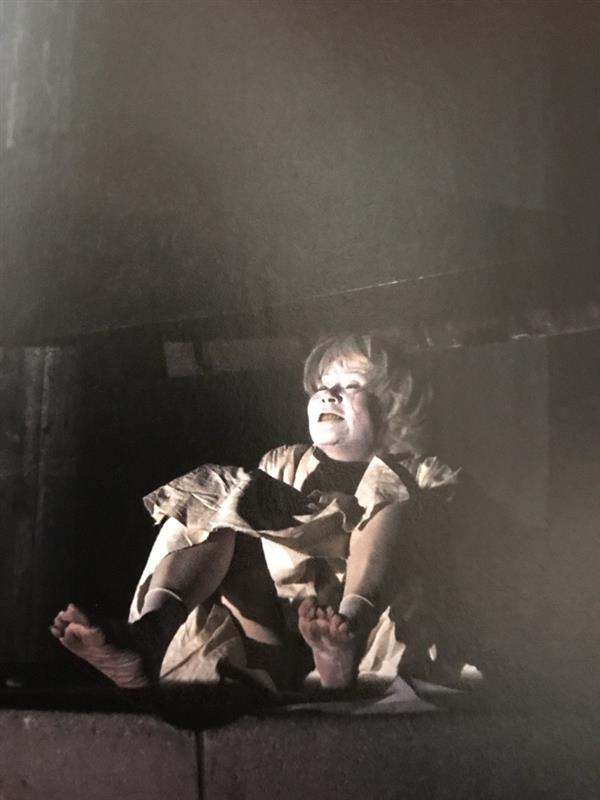

午後に上演された最新作では、80歳の少女が舞っていた。歳を重ねて渋みが増すことはあるけれど、歳が重なることでどんどん濁りが消えていったかのようだ。インタビューを通して語られる言葉は英語で、字幕が日本語であったが、今度は私がその言葉から、フラメンコとの共通美学(これはあくまで私の考えるところのフラメンコという意味で)を見出す番となった。

「肉体が深い領域に入ったら(この部分は私の英語力では記憶不可能)everything ok」そう言い切っておられた。思わずオレー!と呟く。

そう、肝はまさしくこれなのだ。肉体が深い領域に入る、深い領域に存在している肉体、それなのだ。そこにこそ踊りが宿るのだ。この言葉を私は長いこと探していた気がする。

人を驚かせる技、うっとりさせる美しい動き、絵になるポーズをしても、その肉体が「深い領域」にいなかったら、踊り手がやっていることに感心するだけで終わってしまう。踊り手もそれを “見せる” 意識から離れないのではないか。

一流のフラメンコ舞踊家は何故、カンテを浴びてじっとしている時、つまりダンサー的な動きは一切封印されているはずなのに、人に強く訴えかけるのか。ずっと私を捉えて離さないテーマの一つだ。一般的にダンサーは「動き」そのもので人を魅了する。しかしフラメンコの場合、外側の動きよりも、何か他にある、ということに気が付く人は決して少なくはない。

魂の容れ物である肉体が深い領域に入り、その深い領域に入った肉体が動くことで、特殊な「何か」が生まれる。深い領域に入った肉体が動けば、動きは自然つまり必然であり、珍しい動き、凝った振り、難しい技で人を驚かすようなことは何もない。何かが起きつつあり、起きることに受け取り側の心は常に動かされるのだ。

「あなたは舞踏をのぞき、舞踏の中に入り、その舞踏によってあなたも踊られていった。(中略)自分の生命を舞踏によって追求しているのが、つまりあなたなのだ。」

―土方巽師が中嶋夏に寄せた文章『同志の舞踏』よりー

生意気にも私は、舞踏をフラメンコに置き換えて読む。土方のあの独特の訛りを含んだ話し方で。

確かに私はフラメンコを、のぞいた。フラメンコの中に入ったのかは分からない。常に入ろうとしている。弾き飛ばされるが、それでも。フラメンコによって私は踊られていった。小さい頃から舞踊に親しんだ者ではない私が、踊られていった。フラメンコによって。自分の生命をフラメンコによって追求し、追求し続ける。フラメンコにとって部外者である私が。

なんということだ。

遠くにある光がうっすら分かりかけて来たような気がする。だからこうして、言葉を書き残している。いや、分かりかけたような気がすると思った途端に、それは全く分からないことであるとも分かる。さてさて、果てしなき道を行くのみだ。

夏先生、ありがとうございます。感謝を込めて。

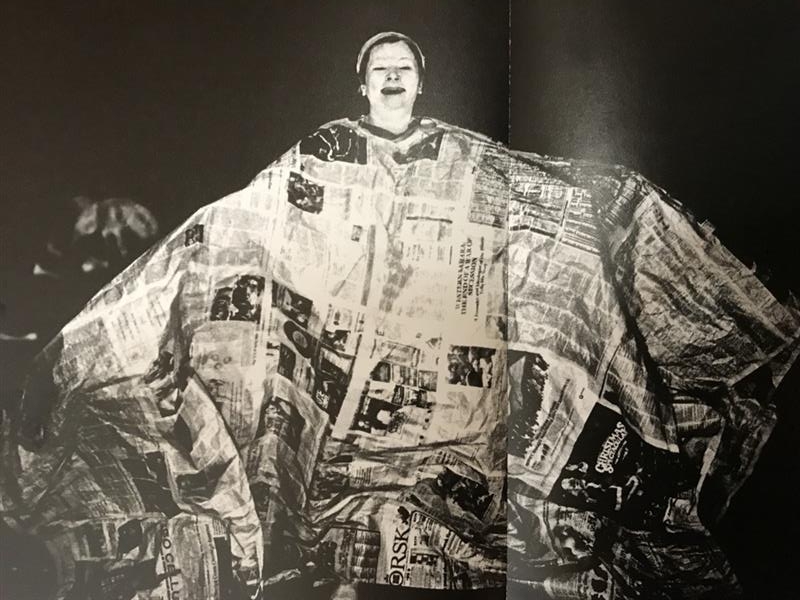

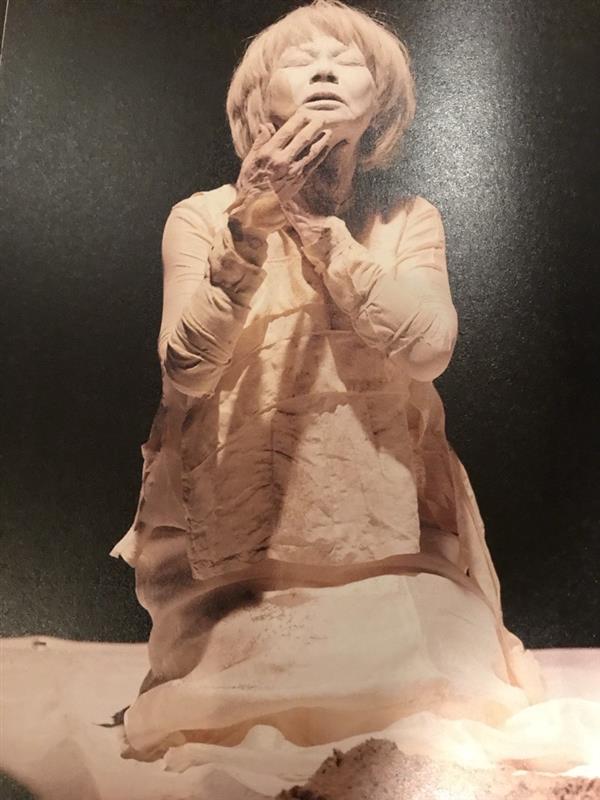

眠りと転生 - 空地より 1987年

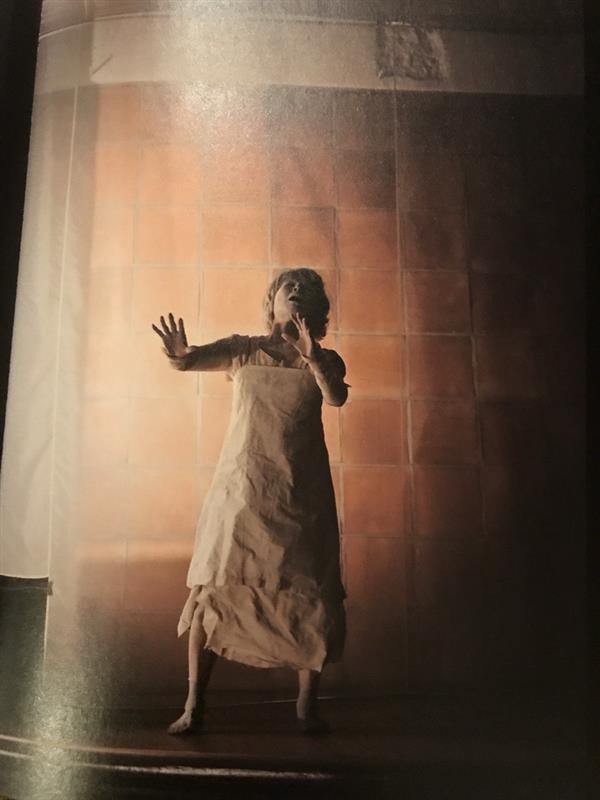

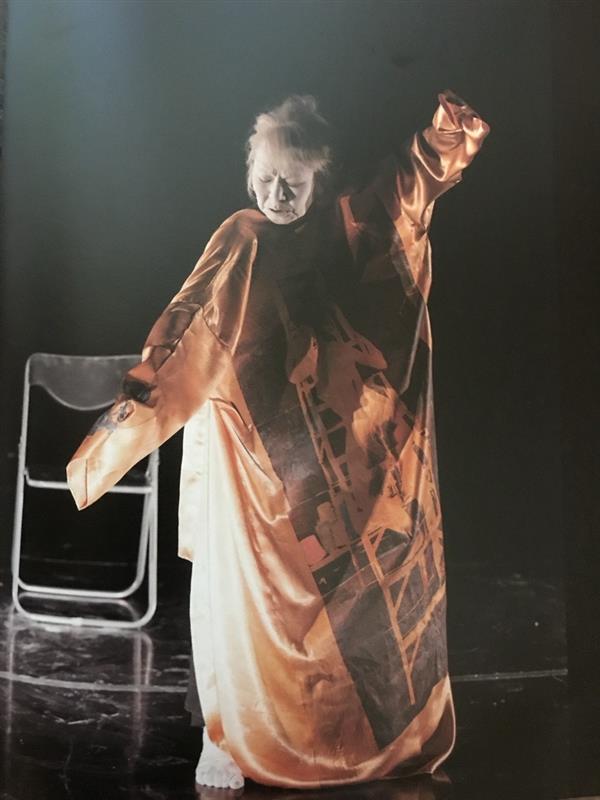

煙のように 灰のように 2013年

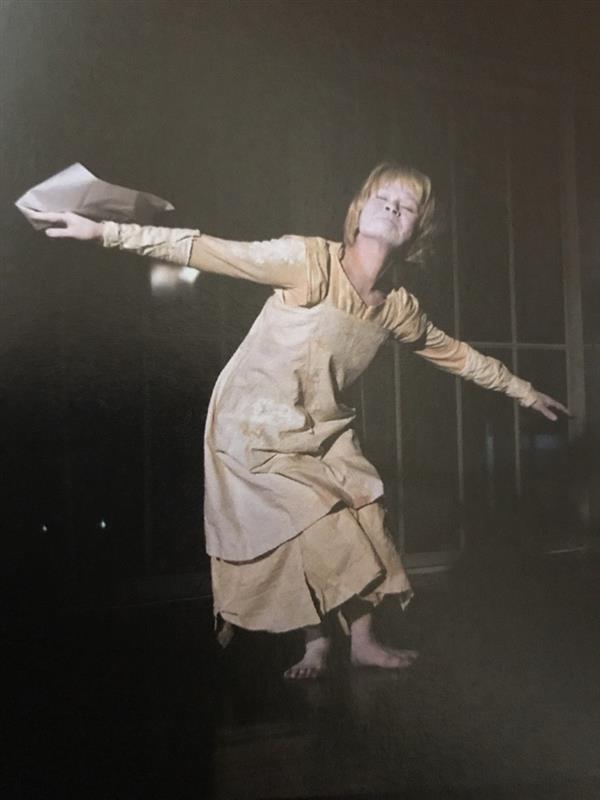

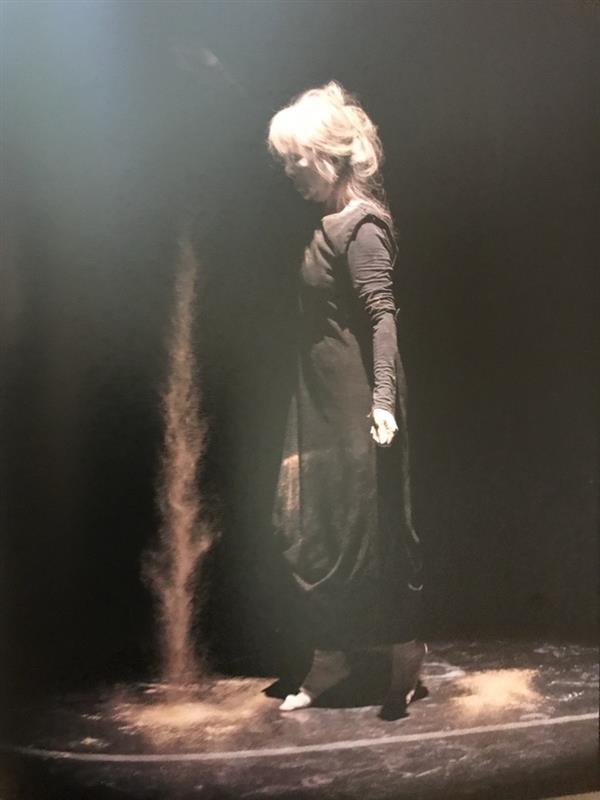

夢の漂流 幼き小さな神 2021年

消えつつ生まれつつあるもの 2024年